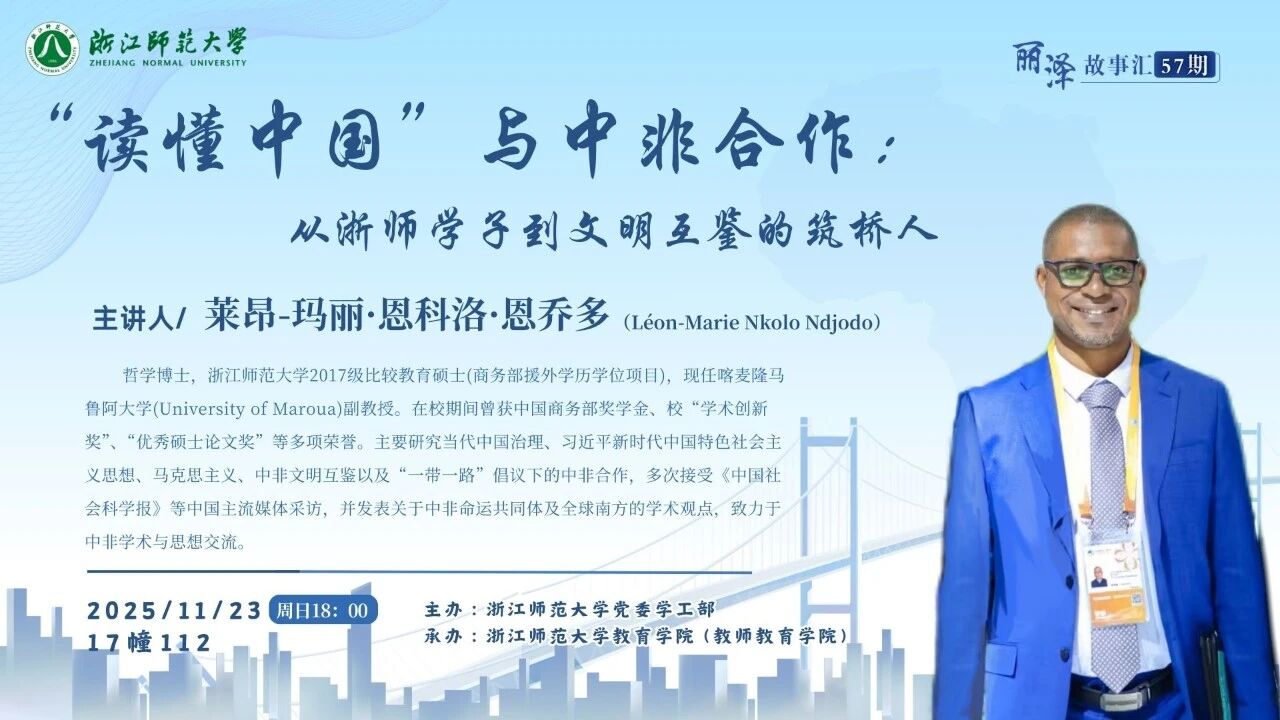

“与汉学结伴,和中国同行。”国家主席习近平在复信青年汉学家时的深情寄语,正如一座跨越山海的文明之桥,激发起越来越多人对中外文明对话的向往与责任。在此背景下,第57期“丽泽故事汇”特邀中非文明交流的代表——浙江师范大学教育学院(教师教育学院)2017级比较教育学硕士毕业生、现任喀麦隆马鲁阿大学哲学副教授的莱昂-玛丽·恩科洛·恩乔多(Léon-Marie Nkolo Ndjodo),重返母校,讲述他从浙师学子成长为文明互鉴“筑桥人”的动人历程。

浙江师范大学学生处副处长杨雪龙、国际处国际学生管理科科长叶紫平,教育学院(教师教育学院)党委副书记王晓均、博士生导师万秀兰、商务部项目主管徐倩、团委书记兼学工办主任刘景弟出席活动。学院留学生会主席王倩(IBEAKAMMA CHINAZAEKPERE UGOCHINYERE)主持活动。

伴随激昂的非洲鼓点与热情舞蹈,本期故事汇正式拉开序幕。

1.搭建问道之桥:从向往中国到走进中国

“我渴望研究中国教育体系的优势,为南方国家特别是非洲汲取有益经验。”莱昂教授回顾道。2016年,他参加第七届世界社会主义论坛,被中国的发展成就与学术魅力所震撼。次年,他凭借商务部援外学历学位项目奖学金(“MOFCOM奖学金项目”)进入浙江师范大学攻读比较教育学硕士研究生,开启了他的“中国研究”之旅。

在浙师大的岁月中,他眼中的中国是“开放而充满活力”的。从导师万秀兰教授、徐倩博士等师长的专业指导中,他感受到中国教育的包容与真诚;在系统的专业学习中,他构建起审视中非教育发展的全新视角,也为日后搭建文明对话之桥打下坚实基础。

2.践行互鉴之桥:以谦逊求知传递浙师精神

“要成为一名真正的‘知华派’学者与合格的‘筑桥人’,最不可或缺的是谦逊与求知欲的结合。”莱昂教授在分享中强调,唯有谦逊才能推动理解,唯有求知才能实现真正的文明交融。

从浙师课堂走向非洲讲台,他将在华所学的教育理念转化为优化非洲教师培训、完善绩效评估体系的具体行动,将“砺学砺行,维实维新”的浙师精神注入在非洲的教育实践中。更令人称道的是,他在马鲁阿大学开创性地设立中国哲学课程,系统传授东方智慧。他说“我深感自豪,能推动中非思想的这场相遇。”对浙师大而言,拥有这样一位致力于文明互鉴的校友,正是学校育人成果的生动体现。

3.升华思想之桥:从“乌班图”到人类命运共同体

作为深耕中非比较研究的学者,莱昂教授指出,中国经验对非洲的根本启示在于走出了一条“立足自身国情的发展道路”。他强调,各国都应研究自身条件,发展适合本土的理论,并坚定付诸实践。

在讲台上,他将非洲乌班图思想中“我在因我们在”的共生哲学,与“人类命运共同体”理念相融合,从哲学层面深化中非之间的精神联结,推动文明在思想层面的深度对话。

4.开拓未来之桥:推动中非联合研究,鼓励青年同行

怀着对中非合作的深切期待,莱昂教授正积极推动浙创建“中非联合研究中心”,并希望未来在非洲设立分中心,实现知识与思想的双向奔赴。

在与青年交流时,他分享走访中国中小学的经历:“孩子们眼中充满好奇,问我喀麦隆在哪、为什么来中国······这些鲜活的问题,让我看到中非对话的无限可能。”他引用学者杜波依斯的名言勉励青年:“造访中国,学习中文,让中国与非洲再次相遇”,并呼吁更多中非学子、科学家与艺术家双向奔赴,共同成长。

活动尾声,教育学院(教师教育学院)学院师生代表向莱昂教授献上花束、赠送画像与学校纪念品。全场合影留念,气氛温馨热闹。

5.桥续新篇:在文明的交汇点播种未来

当本期“丽泽故事汇”落下帷幕,莱昂教授所筑起的中非文明之桥依旧跨越山海,熠熠生辉。这座桥,连接知识与社会理想,融合浙师精神与非洲愿景;这座桥,不仅是中非教育互鉴的通道,更是“人类命运共同体”理念的生动注脚。

在“与汉学结伴,和中国同行”的号召下,如莱昂教授这样的“筑桥人”,正以学识、行动与情怀,为这个时代书写理解与希望并行的新篇章。