11月10日至14日,教育学院(教师教育学院)商务部援外学历学位硕士项目(比较教育专业)2024级留学生赴浙江遂昌,围绕“山区教育现代化”主题开展了为期五天的实地调研。此次调研通过同课异构、深度教研、特色课程体验等方式,让留学生们深入课堂、走进一线,立体化地了解了中国山区教育现代化的多元实践路径与宝贵发展经验。

深入课堂:“同课异构”中外互鉴显真章

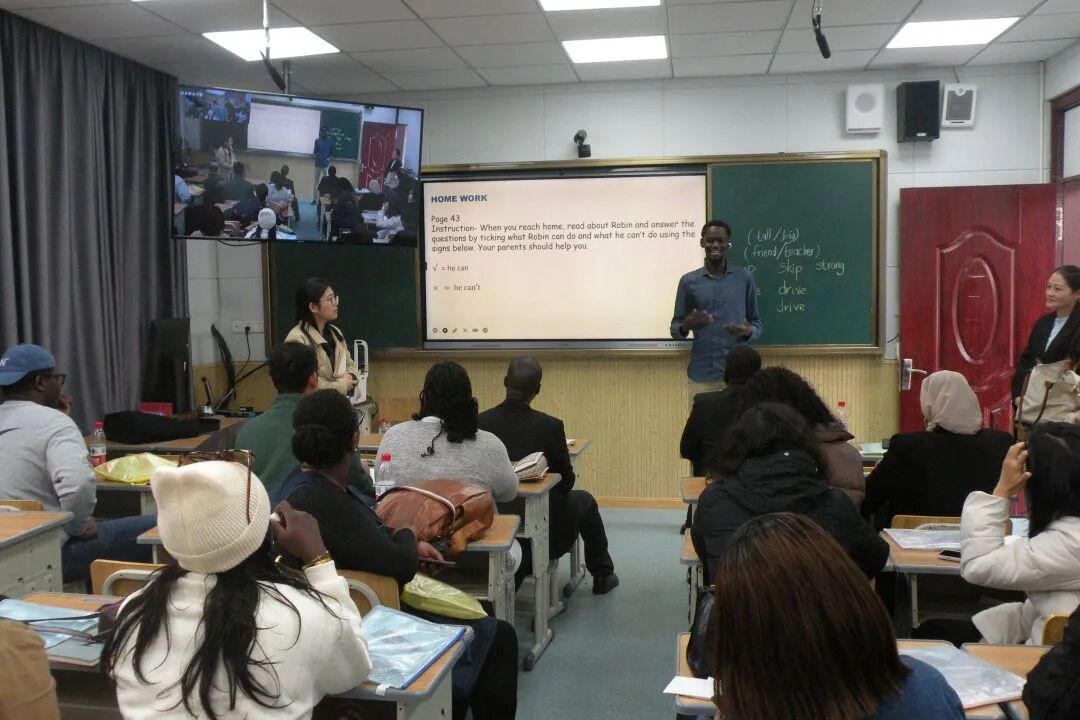

此次调研的核心亮点是深度的专业互鉴。留学生们(他们多为自己国家教育工作者)不仅作为“外教”走上讲台,为遂昌的孩子们开设了互动活泼的英语课,更深入课堂,观摩了中国教师在音乐、美术、英语等课堂中的常态教学。这种“同课异构”的对比式体验 ,为双方提供了一个宝贵的教研平台。在随后的“中外教育理念差异与互补”主题研讨中,双方围绕课堂组织、教学设计、育人理念等进行了深入交流。留学生们对中国教师在信息技术与教学情境的自然融合、高效的课堂管理能力等方面给予高度评价。

留学生深入课堂

中外教研

扎根乡土:“一校一品”的遂昌教育经验

在为期五天的行程中,留学生们实地领略了遂昌教育“因地制宜”的实践智慧。当地学校并未受限于山区条件,而是系统挖掘本土文化资源,构建起独具特色的课程体系。从湖山小学《校园小戏迷》艺术课程、石练小学的畲族传统体育与非遗脸谱,到实验小学的昆曲传承、王村口小学的红色文化育人,再到金竹小学的中草药文化课程,一系列扎根地方的教育实践生动展现了山区学校如何将文化资源转化为育人优势,扎实推动“五育并举”理念落地生根。

留学生体验各类特色课程

聚焦内涵:专业精神与制度保障的“双轮驱动”

除了鲜明的办学特色,遂昌教师展现出的高度专业素养与敬业精神同样令留学生们深感敬佩。他们观察到,无论在课堂教学还是课外活动中,遂昌教师始终以“深度参与者”而非“旁观者”的姿态投入育人全过程。每位教师人手一本的成长记录册,承载着日常教学的持续反思;常态化开展的听评课机制,则构成了校本教研扎实有效的实践基础。这种严谨细致的教研文化,成为遂昌教育高质量发展的内生动力。在制度层面,留学生们也重点关注到“城乡教师轮岗”等促进资源均衡的机制设计,以及数字化智慧课堂在弥合城乡教育差距中所发挥的积极作用。这些系统化、制度化的探索实践,为包括广大发展中国家在内的国际社会推动教育公平,提供了具有参考价值的“遂昌经验”。

此次主题调研不仅深化了中外教育理念的相互借鉴,也在多元文化的交流中进一步增进了彼此友谊。在后续研讨中,留学生们纷纷表示,遂昌之行让他们对中国山区教育形成了更立体、更深入的认知。他们一致认为,遂昌的实践生动诠释了广大发展中国家如何在资源有限条件下,通过制度创新、教师发展与文化赋能,稳步推进教育高质量发展的“中国路径”,为全球教育公平发展提供了具有参考价值的“中国方案”。