11月11日晚,华东师范大学教育信息技术学系教授、中国教育学会中小学信息技术教育专业委员会秘书长李锋应我院教育技术研究所邀请,在32幢309会议室开展了题为“新一代人工智能背景下信息科技课程的创新与发展”的专题分享。本次会议由教育学院(教师教育学院)胡启慧老师主持,教育技术学系主任王小明及教师代表蓝敏、管珏琪、逯行、李笑樱等共同参与交流。

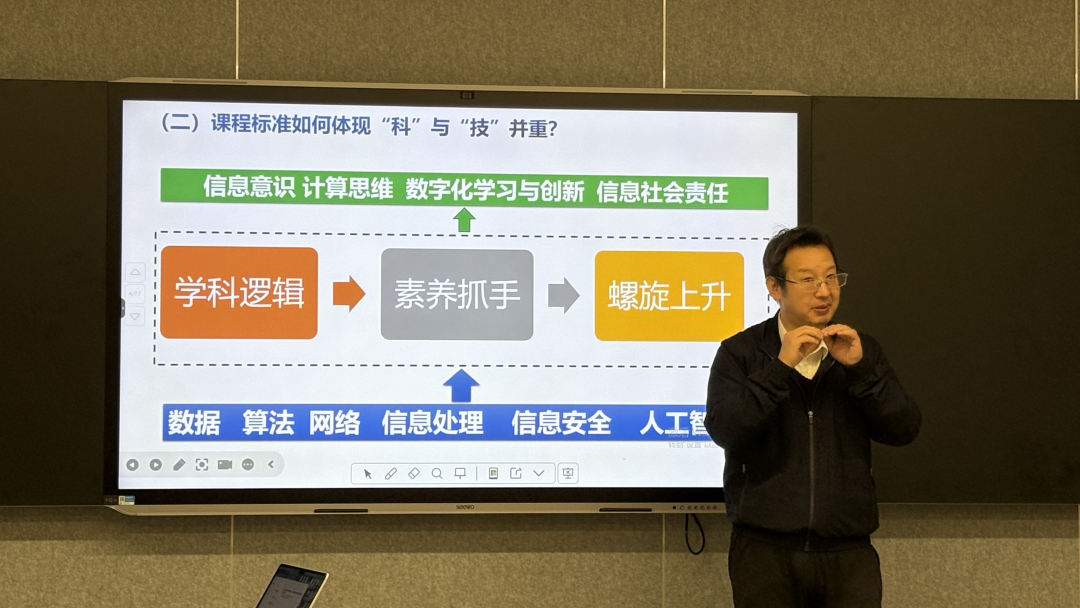

李锋教授在分享中指出,当前我们正处在数字化快速发展的时代,信息科技课程标准的制定需要顺应数字化、网络化、智能化的发展趋势。在此背景下,加强中小学生信息技术运用能力的培养显得尤为重要。他强调,为实现信息科技课程标准中“科”与“技”并重的目标,必须立足于学科逻辑体系,以数字素养培育为核心,推动二者形成螺旋上升的良性互动。

在会议中,李锋着重强调了信息安全教育的重要性。他指出,当前各类电子设备普遍存在监听和监控风险,必须引导学生增强隐私保护意识,确保使用通过国家安全认证的平台进行学习。李锋进一步阐释,当前社会正经历从“互联网+”向“大数据+”的时代转型。高中阶段的信息科技教育必须紧跟时代发展,此次课程标准修订中,必修模块按照“数据—算法—互联网—人工智能”的递进逻辑进行设计,并注重不同学段之间的有效衔接,这将帮助学生建立更完整的学科认知体系。此外,李锋特别提到,参与本次课程标准制定的专家团队为此付出了卓有成效的努力。

李锋就生成式人工智能与课程融合问题进行了深入剖析。他强调,人工智能本质上是一种辅助工具,尽管能够模拟人类思维方式,但绝不能取代人的独立思考。结合实地听课经历,李锋教授分享了一个典型案例:在数学课堂上,学生将题目输入人工智能工具后,直接获取完整的解题过程和答案,随后原样抄录并提交作业。他指出,这一现象实则是以机器替代思考的错误示范,不仅无法达到学习效果,更违背了教育初衷。因此,教师要着力培养学生辨别信息、独立思考的能力,引导学生正确使用智能工具、合理利用技术辅助教学显得尤为重要。

在会议交流环节,与会教师与李锋展开了深入对话。王小明老师提出,当前课程标准设计较为完善,但在实际落地过程中仍面临挑战。李锋对此表示认同,并指出课程标准的实施效果与课程难度设置密切相关,同时特别肯定了浙江省信息科技教师的专业素养,认为他们在全国范围内树立了良好典范。逯行老师就一线教学中的实际问题进行提问,指出尽管新课标已正式颁布,但不少教师仍延续旧课标的教学模式。她认为,许多教师将课程标准视为“教材使用说明”,在实际教学中仍以教材内容为主要依据。对此,李锋结合自身经历作出回应。在课程标准制定研讨中,确有教师反映新标准“跨度较大”,但专家们一致认为:课程标准的根本宗旨是促进学生发展,而非迁就教师现状。尽管信息科技教师队伍确实存在能力差异,但课程标准必须坚持育人导向。李锋强调,教师应主动提升专业能力,积极适应新课标要求,共同推动信息科技教育高质量发展。

会后,李锋教授与参会教师合影留念,向与会师生致以诚挚祝福,并对浙江师范大学教育技术研究所的精心组织与邀请表示衷心感谢。