于教育领域中跨界探索,在实地参访中拓宽国际视野,教育学院(教师教育学院)敦学访学团的新加坡访学之旅迎来尾声。期间,访学团成员既深耕于专业课程的学习,又积极投身志愿服务、文化参访与实践,在理论与实践的交融、本土与多元文化的碰撞中,收获了丰硕知识与深刻体悟。

新加坡社科大学课程: 《设计有效的技术支持学习》

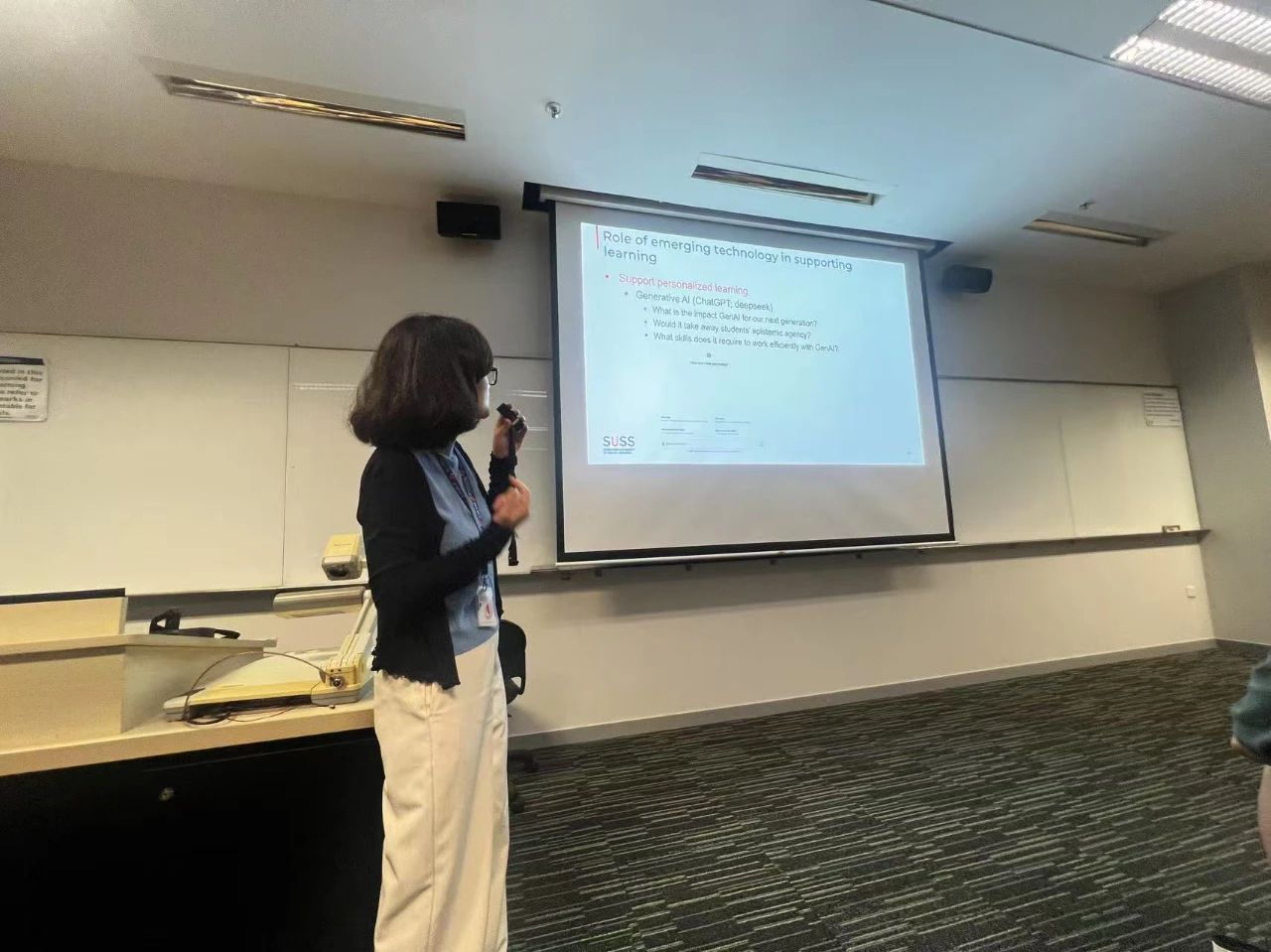

8月11日的课程从理论与技术整合出发,深入探讨了社会建构主义视角下的学习本质,强调学情分析需真实立足于学习者的已有知识,而非教师的简单预测。课程聚焦数字学习中的支架式教学,该策略具有共同理解目标、持续诊断、校准支持和适时淡出等特点,旨在助力学习者逐步独立完成任务。课程阐述了技术应作为认知工具,服务于知识构建而非单纯的知识传递。

在设计参与性与互动性学习方面,课程引入 ICAP 框架,将学生参与按程度由高到低分为互动、建构、主动和被动四个层次,层次越高,学习效果越好。课程探讨了如何借助技术提升学生参与度,建立积极的师生及生生关系,以积极的情感促进更高的课堂参与。

计算机支持的协作学习也是课程的重要内容。授课教师Dr. Lin指出,良好的协作学习需具备沟通、解决问题、协商意义等特征,启示同学们以正确观念学习与使用技术,更好地发挥其深层次助力知识共建、结构化协作过程及监控调节方面的作用。

8月12日的课堂上,Dr. Lin为大家展现了技术支持下协作学习的深层逻辑与实践路径。课堂清晰阐释了合作学习并非简单的群体聚集,而在于通过有效沟通达成共同目标——超越表层的认同或反驳,实现意义协商与共识构建,最终生成超越个体知识总和的集体成果。这启示着成员们在今后教学中需运用科学有效的手段,引导学生开展真正意义上的“collaboration”。

在课堂实践中,同学们领悟到技术在合作学习中呈现的多层次价值:在“基础层面”,Zoom保障跨时空沟通,Padlet与Miro实现集体想法的可视化呈现,学习管理系统与 Google 文档则支撑资源共享与任务协同;在“深层层面”,技术可支持社群的知识构建,通过学习工具引导讨论进程,并借助数据分析系统对协作过程进行监测与调控。

课堂以开放互动的形式展开,各小组借助Miro等平台开展设计研讨,在思维碰撞中探索合作学习方案。Dr. Lin强调知识的自主建构,通过角色分工与脚手架工具引导深度参与,充分体现了“以协作促学习,以技术赋能协作”的理念,为后续小组项目的设计奠定了扎实的理论基础。

课程汇报展示

课程结业阶段,各小组围绕“新技术在教育领域的应用”展开了一场精彩的课程展示。同学们结合ICAP理论构建框架,完成教育评估,并针对不同年龄段、不同学科内容搭建起精准的支架式教学(Scaffolding)体系。从Miro到Kahoot,从文学课程到科普知识,多样教学工具的灵活运用,为AI、AR、VR技术落地教育场景提供了兼具创新性与可行性的思路方案。

展示环节结束后,Dr.Lin和Dr.Yao两位教授从小组协作、课程内容深度及展示效果等维度进行了专业点评,并最终评选第五组“AR技术在器官教学中的创新应用”为优胜组。点评中,教授们再次强调了技术在教学中的巨大潜力,同时也对所有同学的积极探索表达了殷切期许。

东海岸义工活动:守护蔚蓝海域

在丰富多彩的访学之旅中,访学团不仅深耕教育领域,丰富专业知识,还积极投身志愿服务,用行动诠释责任与担当。

尽管新加坡垃圾管控严格,但是东海岸沙滩因人流密集仍有零星垃圾。8月10日,访学团成员们佩戴好手套、备好垃圾袋,整装出发开展清洁行动。正午烈日灼灼,却丝毫没有动摇同学们清理海滩垃圾的热忱。经过一个小时的专注奋战,同学们沿沙滩分区推进,对塑料碎屑、食品包装等各类垃圾进行了集中清理,用汗水换来了海滩的洁净,也让这段访学记忆因公益之举更添温度。

娘惹博物馆:南洋风情里的文化交融

8月11日下午,访学团前往娘惹博物馆参观。娘惹博物馆是一幢建于上世纪初的老建筑,曾经是一所小学校,后改为博物馆。娘惹文化是十五世纪前后中国移民与马来本地文化融合形成的独特族群文化,体现了深厚的文化交融特色。

步入娘惹博物馆展厅,同学们欣赏华丽的珠绣服饰,感受细密针脚里藏着的马来与华族文化交融之美;端详精致的瓷器餐具,斑斓的色彩间流淌着岁月沉淀的生活气息;触摸古旧的红木家具,雕刻的花纹诉说着几代人的家族故事,感受着娘惹文化独有的温婉与厚重。

访学团走过一个个展区,目光轻触历史的纹路,用心感受多元文化碰撞的火花。同学们在互动体验区以笔触描摹民族纹样,用问卷测验审美风格,在沉浸式体验中让书本上的知识变得可感可触,加深对不同文明的理解与认同。

新加坡中央消防局:一堂生动的消防急救课

8月14日下午,访学团参访新加坡中央消防局。消防局建于1929年,是新加坡历史最悠久的消防局,这座建筑物的样式源于上世纪初英国爱德华时期的流行风格,红砖外墙饰以白色条带,被戏称为“血和绷带”建筑。

新加坡首批海上消防员罗斯里先生热情接待了敦学访学团。他用丰富的肢体语言,生动讲述了新加坡消防事业的发展历程:消防车从最初的马力驱动,到蒸汽动力,再到如今的高度智能化;消防员从必须光脚出警、从数米高杆滑下,到现在消防车能快速连接各楼层——消防员与民众的生命安全都得到了更好的保障。

另一位讲解员瑞达则围绕灭火器的使用、消防急救技巧以及电器火灾预防等内容展开了详细讲解,并邀请同学们现场演示心肺复苏术与海姆立克急救法的操作步骤。他以风趣的语言和高度互动的讲解方式,让同学们在欢笑中掌握了实用的消防与急救知识。

成员感想

教育技术学2024级研究生 林益垲

在新加坡的短期访学转瞬即逝,却让我收获颇丰。在学习方面,新兴技术中教与学的融合、技术支持下的协作学习及知识建构,为我打开了教育创新的新视野,让我看到技术赋能教育的无限可能。参访环节同样难忘,娘惹博物馆里,多元文化交融的精致展品诉说着南洋娘惹文化的独特历史;中央消防局则展现出高效有序的现代应急体系。这段经历既充实了专业认知,也拓宽了文化视野,让我对新加坡有了更立体的感知。

小学教育2301班 曹嘉璐

新加坡的暑期访学,于我而言是一场从课堂走向生活的成长之旅。我深切体会到,教育的本质是搭建无数隐形的 “连接”。

这一周新加坡社科大学(SUSS)的课程令我获益匪浅。Dr.Lin的课堂上,Zoom 与 Miro 两个新平台拓展了我们的眼界,让我明白协作不再是简单的聚集,而是通过技术让多元视角碰撞出集体智慧,这是个体与集体的连接;Dr.Yao的教育评估课上,评估理论与信度连接起教学目标与内容,让我学会用更科学严谨的态度对待学术研究。新加坡的学习之旅让我明白,教育者的使命,就是筑牢这些连接,让知识、文化、人与社会在碰撞中生长。

小学教育2303班 李麒安

在为期三周的学习中,我有幸倾听一系列优质课程,从狮城历史出发了解新加坡的教育体制,从新兴教学工具与教育理论的角度展望人工智能与教育结合的发展趋势,这些课程都让我对于未来学习的方向以及国内的基础教育产生了新的思考。同时,这次交流给予我深度探索合作学习、进行自我表达和倾听新颖观点的机会,这无疑是一段与优秀的同学们相互促进、共同进步**生长体验。

当然,交流的收获并不局限课堂之内,在这座“绿色、未来”的城市,我透过彰显绿色理念的基建、再生水厂,乃至动物园对保护“濒危野生动物”的热切呼吁,惊叹人与自然和谐共生的无限可能。在全球气候恶化的当下,环保教育的重要性日益凸显,这里在社会生活中渗透环保教育的多元方式,同样值得我们学习借鉴。

在新加坡,教育的各方面与社会需求如同拼图紧密镶嵌,人们不仅将教育作为谋生的途径,更将其视为为改造世界的伟大载体。从NUS大巴上的标语Don't shape your world, shape the world,到SUSS教学楼随处可见的Dream,Dare,Do,我看到一个蓬勃向上充满朝气的狮城,也看到人们赋予教育的美好愿景。这种弥漫在大学里的对于教育的热忱,悄无声息地感染了我。作为未来的教育工作者,我愿自己能始终保持这样的热忱——坚信教育予人个性之成长,予世界无限可能。

此次新加坡访学为敦学访学团搭建了一座连接学术创新与实践成长的桥梁。从技术赋能教育的前沿理念到多元文化交融的历史底蕴,从公益服务的责任担当到应急防护的实用技能,每一项收获不仅是个人成长的养分,也让我们对教育的未来充满了更坚定的信念。

未来,访学团将持续传承这份学习与实践的精神,在奔赴香港学习之旅及今后的道路上,为教育事业的发展与个人价值的实现注入更持久的动力。